Oleh: Mohd Najib Hashim

ULASAN | SEINGAT penulis hanya ada satu peristiwa penting yang berlaku membabitkan pengusungan keranda dalam latar peristiwa politik dan sosial negara ini.

Iaitu peristiwa keranda 152, pada 3 Mac 1967, para penggiat bahasa dan sasterawan yang dipimpin oleh Usman Awang memilih jalan simbolik yang paling tajam dengan mengusung keranda putih bertulis “PERKARA 152”.

Asasnya keranda itu menandakan keresahan bahawa bahasa kebangsaan sedang “dikafankan” oleh sikap pentadbiran yang lebih selesa berbahasa penjajah.

Perarakan dari Dewan Bahasa dan Pustaka ke bangunan Parlimen membawa mesej yang jelas dan tidak berselindung: sepuluh tahun selepas merdeka, Bahasa Melayu masih belum menjadi bahasa utama dalam urusan rasmi dan kehakiman, walaupun Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkannya dengan terang dan nyata.

Sabtu lalu, tanpa semena-mena satu perhimpunan yang digelar Konvensyen Melayu 153 dianjurkan untuk mengembalikan maruah Melayu.

Dalam Konvensyen Melayu 153, bertujuan kononnya Malaysia sedang berdepan cabaran yang melibatkan kedaulatan negara serta kedudukan politik Melayu, yang semakin berpecah dan hilang pengaruh.

Untuk itu dalam program berkenaan, diaraknya keranda sebagai lambang kononnya “kematian maruah Melayu”, seolah-olah bangsa ini sudah kehabisan nafas di tanah air sendiri.

Soalnya, keranda itu untuk siapa sebenarnya? Untuk Melayu yang masih berjuang membina kehidupan dalam ekonomi yang mencabar atau untuk politik lama yang enggan mati walaupun sudah terlalu lama gagal membina?

Sejarah politik Melayu menunjukkan satu pola berulang: apabila usaha pembaikan struktur dilakukan secara senyap dengan memerangi rasuah, membaiki tadbir urus, memperbetul subsidi, memperkasa pendidikan, akan muncul jeritan simbolik yang lebih lantang daripada hujah.

Keranda ialah simbol paling mudah: hitam, dramatik dan menggugah emosi. Namun simbol tanpa analisis hanya melahirkan ilusi perjuangan.

Melayu tidak mati kerana reformasi itu adalah kenyataan, Melayu terhimpit kerana kemiskinan struktural yang dibiarkan berdekad-dekad.

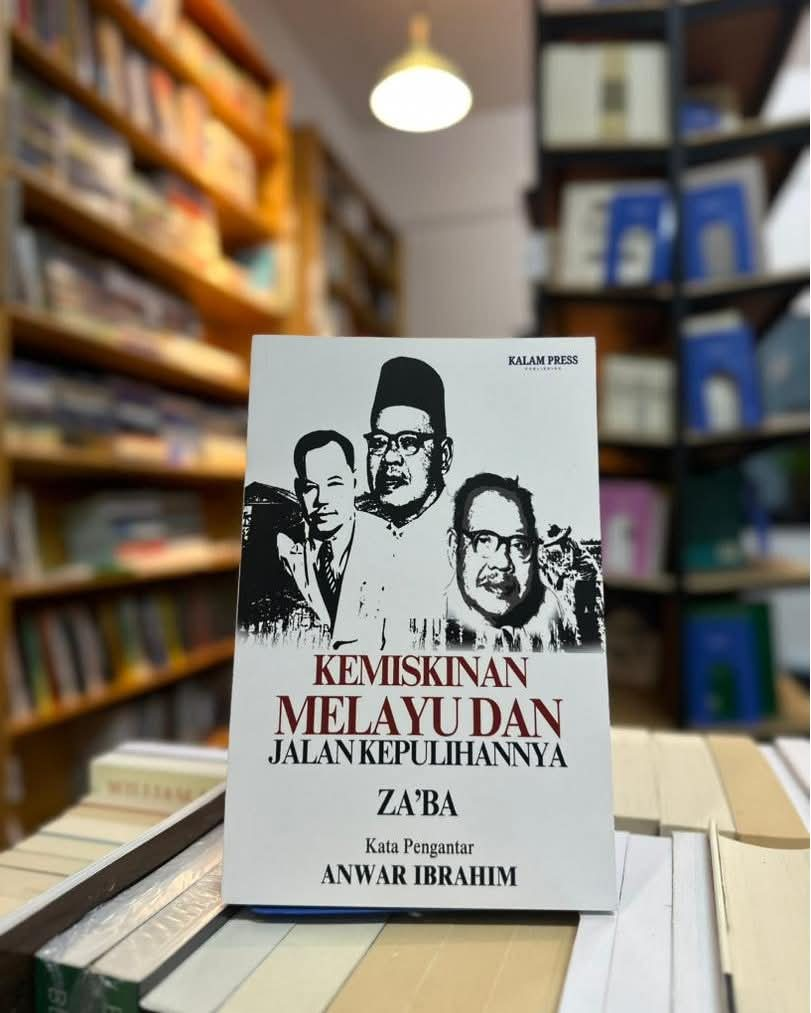

Di sinilah wajar kita kembali kepada pemikiran Za’ba. Dalam Kemiskinan Melayu dan Jalan Kepulihannya, Za’ba menulis dengan tegas bahawa kemiskinan Melayu bukan semata-mata berpunca daripada penjajahan atau nasib.

Tetapi kerana kelemahan ilmu, sikap bergantung, dan kegagalan membina sistem ekonomi yang mendidik daya upaya berdikari.

Za’ba mengingatkan bahawa bangsa yang miskin fikirannya akan terus miskin kehidupannya dan jalan keluar hanya satu: pendidikan, disiplin kerja, serta pembaharuan struktur masyarakat.

Persoalannya, selepas lebih 100 tahun amaran Za’ba, mengapa isu ini masih berulang?

Jika Dua Puluh Dua Tahun Lalu

Di sinilah wajar satu soalan jujur diajukan: adakah 22 tahun pemerintahan Tun Dr Mahathir Mohamad benar-benar berjaya membela politik, ekonomi dan sosial orang Melayu atau sekadar membina ilusi kekuatan?

Hakikatnya, dari sudut politik, Mahathir berjaya memusatkan kuasa tetapi gagal mematangkan demokrasi Melayu.

Institusi dilemahkan, budaya takut berakar dan perbezaan pandangan dilabel sebagai pengkhianatan.

Politik Melayu menjadi politik individu, bukan politik institusi. Akibatnya, selepas beliau berundur, yang tinggal bukan sistem kukuh tetapi perebutan kuasa yang rapuh.

Dari sudut ekonomi, Mahathir membina pencakar langit dan projek mega tetapi Melayu bawahan kekal bergelut.

Dasar penswastaan dan kronisme melahirkan segelintir elit Melayu yang kaya raya, sementara majoriti Melayu terus terperangkap dalam gaji rendah dan hutang.

Statistik hari ini mendedahkan realiti pahit: Melayu masih juara kategori B40, masih ketinggalan dalam penguasaan kemahiran bernilai tinggi dan masih terdedah kepada kejutan ekonomi.

Jika 22 tahun itu benar-benar berjaya, mengapa kemiskinan Melayu masih menjadi isu politik paling laris?

Dari sudut sosial pula, Mahathir berjaya membina naratif “Melayu lemah perlu dilindungi” tetapi gagal membina masyarakat Melayu yang yakin dan berdaya saing.

Perlindungan tanpa pemerkasaan melahirkan kebergantungan. Retorik tanpa reformasi melahirkan kemarahan.

Inilah warisan sosial yang kita lihat hari ini: mudah tersinggung, cepat marah tetapi sukar menerima perubahan.

Maka apabila hari ini keranda diarak kononnya untuk “membela Melayu”, kita wajar bertanya dengan sinis yang jujur: mengapa keranda itu tidak diarak sepanjang 22 tahun kekuasaan mutlak dahulu?

Mengapa kemiskinan Melayu tidak dijadikan simbol kemarahan ketika kronisme berleluasa?

Mengapa pendidikan Melayu yang ketinggalan tidak dijadikan jeritan jalanan ketika institusi dilemahkan?

Kerajaan MADANI hari ini, dengan segala keterbatasannya, sekurang-kurangnya berusaha mematahkan kitaran lama ini.

Penekanan kepada tatakelola, subsidi bersasar, gaji minimum, pendidikan TVET dan ekonomi bernilai tinggi bukanlah agenda anti-Melayu.

Sebaliknya, inilah usaha membina Melayu yang tidak perlu diarak dengan keranda setiap kali berdepan perubahan.

Roh Za’ba Inspirasi MADANI

Mengikut roh pemikiran Za’ba, jalan kepulihan Melayu bukan melalui simbol kematian tetapi melalui keberanian hidup.

Hidup dengan ilmu, hidup dengan kerja, hidup dengan integriti. Za’ba tidak pernah mengajar bangsanya meratap; beliau mengajar bangsanya berfikir.

Realitinya, dalam tempoh tiga tahun kepimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembelaan terhadap hak orang Melayu tidak hadir dalam bentuk retorik berapi atau simbol emosi, sebaliknya melalui usaha senyap membaiki asas yang lama rapuh.

Anwar meletakkan semula soal kemiskinan, pendidikan dan maruah kerja sebagai teras keadilan sosial, isu yang sejak sekian lama membelenggu majoriti Melayu.

Paling ketara, sumbangan Anwar terletak pada pembaikan tatakelola yang mengembalikan maruah orang Melayu sebagai warga negara, bukan klien kuasa.

Usaha memerangi rasuah, memperkukuh institusi dan menamatkan budaya kronisme menutup kebocoran yang selama ini merugikan majoriti Melayu.

Dalam kerangka MADANI, pembelaan Melayu tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling lantang tetapi oleh sejauh mana negara berfungsi dengan adil.

Maka perhimpunan Melayu yang sebenar bukan dengan keranda tetapi di sekolah yang berkualiti lagi dilengkapi segala kemudahan, di kilang berteknologi tinggi, di pejabat yang telus dan di pasaran yang adil.

Ini mengingatkan kita bahawa retorik yang kuat sering menyembunyikan kegagalan lama.

Keranda yang diangkat hari ini mungkin bukan untuk Melayu tetapi untuk menutup kegagalan politik silam yang tidak mahu dipertanggungjawabkan.

Melayu dijadikan alasan, bukan matlamat. Akhirnya, persoalan “keranda itu untuk siapa?” menuntut jawapan berani.

Jika keranda itu untuk kemiskinan, kita patut menguburkan politik lama yang membiarkannya.

Jika keranda itu untuk maruah, kita patut menanam budaya rasuah dan ketakutan. Tetapi jika keranda itu sekadar simbol untuk mengekalkan pengaruh, maka Melayu berhak menolak dan memilih jalan kepulihan yang pernah diingatkan Za’ba, hampir seabad lalu.

Melayu tidak mati. Yang sepatutnya dikuburkan ialah politik yang gagal tetapi enggan mengaku kalah walau usia senja sentiasa menyapa.

Dan soalan yang boleh ditanya kepada penganjur, keranda itu boleh diusung tetapi untuk siapa?

** Penulis merupakan bekas Pensyarah Bahasa & Tamadun yang juga mantan Ketua Pengarang Suara Keadilan